2013/04/03 10年前の水準に引き上げられた設計労務単価

改正高年齢者雇用安定法等を踏まえた今後の動向は?

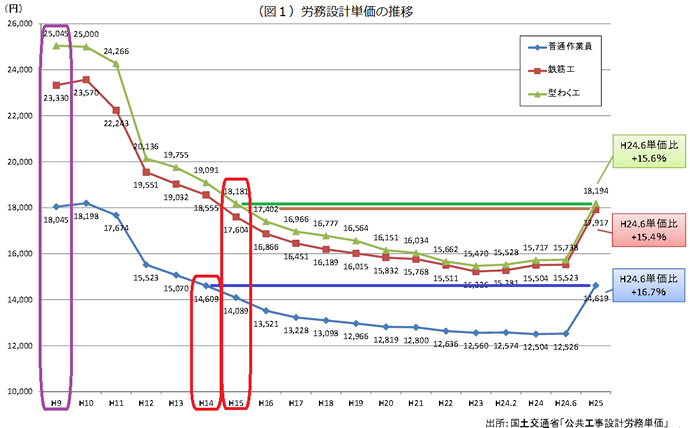

3月29日に公表された新年度の設計労務単価は全国単純平均で15.1%の大幅増となった。

この単価を過去のものと比較してみると、普通作業員の14,619円は平成14年度の14,609円並、

型枠工の18,194円は平成15年度の18,181円並となるなど、ピーク時と比べれば約7~8割の水準

ではあるが、約10年前の平成14年・15年頃の水準にまで引き上げられたことがわかる(図1)。

※ 国土交通省「平成25年度公共工事設計労務単価について」資料より抜粋、加筆

※ 紫枠:就業者数ピーク時(図2より) 赤枠:平成25年度の設計労務単価が該当する年度(平成14・15年度)

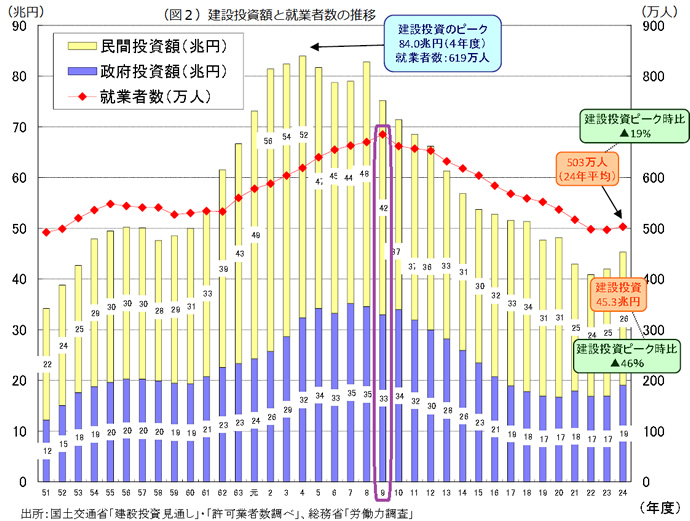

建設投資額は平成4年度にピークを迎えた。投資額を追う形で増え続けてきた建設業界への就業者数も、

平成9年度をピークに一貫して減少を続けてきたが、東日本大震災等に影響される形で増加した建設投資額

に合わせる様に平成23年度以降は就業者数も徐々に増加傾向にある(図2)。

※ 国土交通省「平成25年度公共工事設計労務単価について」資料より抜粋、加筆

両グラフを見ても明らかなように、建設投資額と就業者数、就業者数と設計労務単価には強い

相関があり、今迄は「投資額の減少→就業者数の減少→労務単価の下落」といった関連で推移

してきたことがわかる。これは予算決算及び会計令第80条第2項で定められた「取引の実例価格、

需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等」の5項目の内、1項目目の「取引の実例価格」

を根拠とした労働市場調査結果から決められてきたことが主な原因であると考えられている。

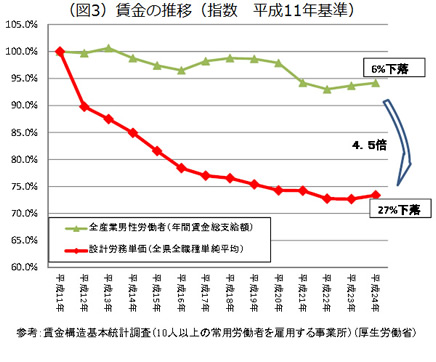

一方、労働市場の動向をみると、全産業男性の年間賃金総支給額が平成11年基準で6%の下落に

留まっているのに対し、設計労務単価では27%の下落と4.5倍もの大幅な下落となっている(図3)。

社会保険の未加入状況に関しては、雇用保険で25%、健康保険で39%、厚生年金では40%が

未加入であり、若年入職者減少の一因となるだけでなく、適正に法定福利費を負担する企業ほど

競争上不利となる矛盾した状況を生み出している。

※ 国土交通省「平成25年度公共工事設計労務単価について」資料より抜粋、加筆

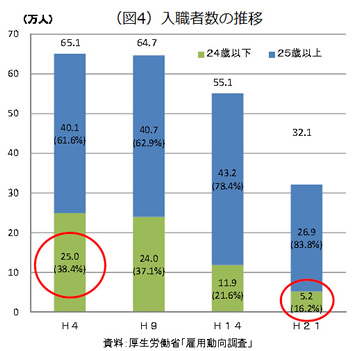

その結果、建設業への若年入職者(24歳以下)は平成4年の約1/5となる5万2千人、全数で見ても

32万1千人なのに対し(図4)、10年後には大半が引退すると思われる60才以上の建設技能労働者は

全体の約18%、52万人であり、一定能力を備えた技能労働者を育成するために概ね10年程度の時間を

要することを考えると、建設業界にとって喫緊の課題であることがわかる。

※ 国土交通省「平成25年度公共工事設計労務単価について」資料より抜粋

予想外の上昇ともいえる今回の設計労務単価改正については、東日本大震災復興工事での不落が続く

状況や、今後の建設市場、労働市場の厳しい動向を加味した形で、予算決算及び会計令の「需給の状況」

を新たに適用し対応したことになる。これは今迄の「投資額減→就業者数減→設計労務単価減」

の流れを反転させ就業人口を増やすために国交省が打ち出したまさにカンフル剤的な手法である。

その様な中でこの4月から導入された「改正高年齢者雇用安定法」の施行により、希望者全員を

65歳まで雇用する制度の導入が企業に義務づけられた。これは今迄60歳から支給されていた

「特別支給の老齢厚生年金」(報酬比例部分)の受給開始年齢が4月から段階的に65歳にまで

引き上げられていくことによって生じる年金の空白期間を穴埋めし、年金も給与も受け取れない人が

増えることを防ぐための、いわば政府の自己都合的制度とも言える。

これに対しNTT等をはじめとする他業界では、30歳代からの賃金上昇を抑制し、41歳以降は60歳まで

横ばいとして、65歳まで働いてようやくこれまでと同じ生涯賃金になる制度等の導入も始まっている。

言い換えれば生涯賃金をそのままにした状態で、働き盛りと呼ばれる現役世代の収入を下げ、

引き下げた分を60歳を超える世代にまわした制度である。

発注側の様々な思惑を含んだ今回の一手だが、公共建設投資は先進国で最悪水準と言われる我が国の

財政問題も大きく関係するだけに、労務単価増の恩恵を受ける側の建設業界が今後、様々な要因を

踏まえてどういった対応を示すかが注目される。

政権が交代し、新首相の異例ともいえる「賃上げ要請」に沿う様な形で変わりだした公共調達だが、

今後は設計価格が下がり続けてきた原因とも言える入札調査基準価格・最低制限価格水準の改善、

予定価格上限拘束性問題等の改正等により、発注者側・受注者側双方の継続性が問われることになりそうだ。